Por: Glenda García

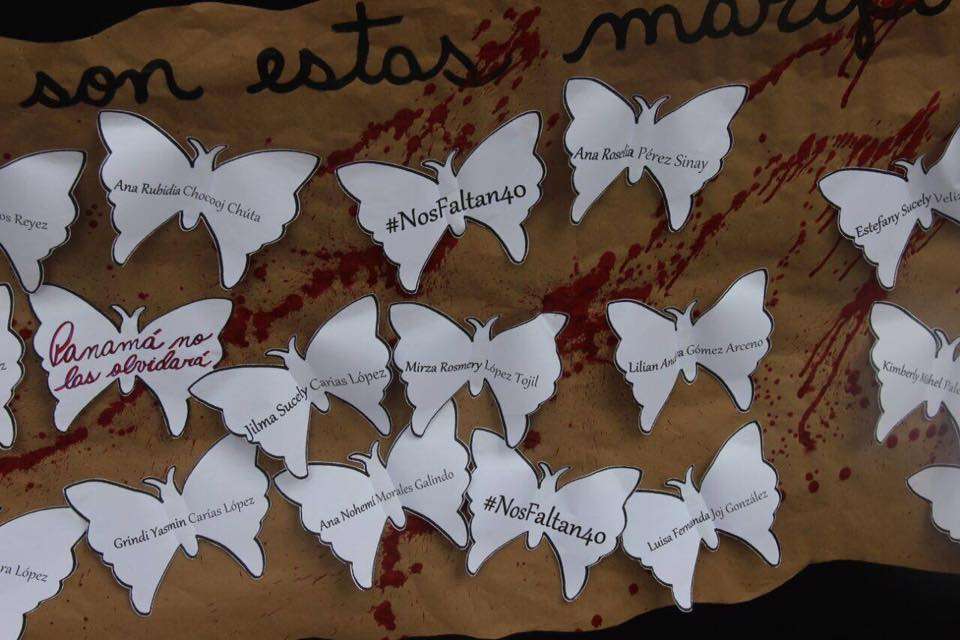

Este texto es parte de la campaña para honrar a #LasNiñasDeGuatemala que murieron en el Hogar seguro.

A los cuatro años conocí la muerte por el retumbar de la tierra que hizo desaparecer a mi pueblo y a mucha de su gente. A los seis años conocí a mi primera maestra, a la que amé. Ella decía que no quería tener hijos y que nunca se casaría, era libre. A los ocho conocí la palabra comunista y vi por primera vez una persona asesinada de forma violenta, mi padre me llevaba entre sus brazos y me obligó a voltear pero ya era demasiado tarde. Días después vi un camino hecho de gotas de sangre consumidas por la tierra seca y al escuchar a los adultos supe de los muertos tirados en las cunetas de los caminos y de hombres soldados que violaban a las mujeres. Migré a los nueve por esa guerra. Una muñeca me acompaña desde entonces, junto con la imagen del abuelo que se negó a dejar su casa y salió llorando a decirnos adiós. En aquel pueblo la pobreza y el racismo eran la costumbre y rebelarse suponía la criminalización; una realidad que entendí mucho después, cuando también me reencontré con mi maestra, que entonces ya no maestra sino guerrillera.

De mi padre aprendí el amor a la naturaleza, a las plantas, a los cultivos y a los animalitos. A saborear la fruta y maravillarme por ella. Siendo muy niña me tomaba de la mano y me llevaba a ver la salida de la luna llena y cuando hacía frío envolvía mis manos entre las suyas para darme calor. Es ahí a donde aspiro volver. De mi madre aprendí la fuerza y la capacidad de dar cuidado como acto de amor y como responsabilidad. Mi madre y mi padre me impulsaron a estudiar y trabajar. De mis hermanas aprendí la independencia y el trabajo para lograrla. De mis hermanos admiro su amor y dedicación entre sí.

El primer libro que leí fue donado por monjas al proyecto de niñas de mi escuela, de ellas aprendí el credo nicaragüense que hablaba de los imperialistas que se lavan las manos y de los barquitos que navegaban junto al mar, mientras yo hacía los míos y jugaba con ellos en los charcos de las lluvias del invierno.

La nueva tierra que me acogió, me llenó de otra mirada del mundo. Era el tiempo de hacer amistades, y las tuve como seguí teniendo educación, cuidado, un lugar para vivir y salud. A los quince participaba en los grupos juveniles católicos con quienes hacíamos actividades para llevar alegría y regalos a los niños y niñas de las aldeas. Actos de caridad que después reflexioné desde la teología de la liberación, parada desde un ángulo que me regresó a la historia de mi infancia y me replanteó los caminos del futuro.

Muy a pesar de vivir en el medio de la guerra y de la migración, con los riesgos que había, tuve los derechos básicos que un Estado debe brindar a su niñez y juventud cuando –al mismo tiempo- miles de niñas, niños y jóvenes tuvieron la muerte, la violencia, el genocidio, las masacres, la pobreza y ningún futuro para vivir. Mientras yo podía gozar de ciertos derechos, la mayoría ya había sido condenada al abandono y a la muerte.

La desigualdad niega todo futuro y toda posibilidad. Sin el goce de los derechos humanos, los espacios familiares y comunitarios no pueden estar bien, así que esa no es la raíz de la dolorosa historia de vida de Las Niñas De Guatemala. En nuestro país unos pocos han optado por condenar a la población a la pobreza, al racismo, a la discriminación, a la violencia y a la muerte, en lugar de dejar hacer de esta tierra un país con justicia social como alguna vez la hemos querido tantas personas, como también la quiso aquel obrero. Aquel que en este instante estaría interpelando a su misma iglesia y a esos pocos a su libertad de tirar la primera piedra.

#TodasSomosLas40

#FueElEstado

#LasNiñasDeGuatemala

#CrimenDeEstado