Por: Lucrecia Molina Theissen

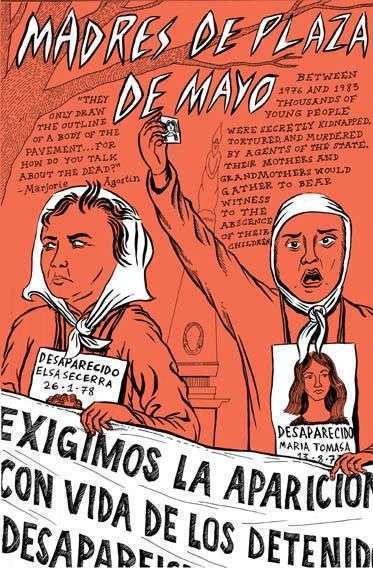

Martes, 10 de julio de 2011. Con indignación, estoy leyendo la historia de las Madres de la Plaza de Mayo. Como ya lo hice hace mucho tiempo, constato como las fronteras y la desinformación, las decisiones políticas, los falsos nacionalismos y la falsa diferenciación entre seres humanos y entre víctimas, nos separó de lo que estaba ocurriendo en el país del Sur. Igual que allí, en Guatemala se había iniciado la práctica perversa de la desaparición forzada hacía una década. Igual que allí, hijos, hijas, hermanas, hermanos, esposos, padres, madres, habían sido arrebatados por un huracán exterminador sembrando la tragedia en millares de familias.

Los desaparecidos. Mi primer contacto con esta expresión fue la detención de mi tío Alfredo Palma, un domingo de mayo o junio de 1966. Mi tío Alfredo sencillamente se esfumó. Me enteré por mi padre, que lo buscó en cada trillo de Zacapa, debajo de cada piedra, en los barrancos. Me enteré cuando lo escuchaba llorar en las noches y repetía su nombre, “Alfredo, Alfredo”. Vi llorar a un hombre por su hermano desaparecido.

Mi tío nunca apareció. Al igual que de otros miles, solamente quedó su recuerdo. También una viuda fiel –la Carlota- que se hizo espiritista para saber qué había sido de él. Una madre vieja, de trenzas blancas y ceño fruncido, que murió menos de dos años después de la desaparición de mi tío y los zapatos que le había hecho a mi papá. Alfredo era zapatero, y de los finos, artesano consumado con manos preciosas, sabrá dios donde quedaron esas manos, con su cuerpo, al lado de su cuerpo, o en otra parte, era la costumbre. Con esos zapatos fue enterrado mi padre 28 años después.

Tenía once años cuando “desaparecieron” a mi tío. Expresión fantástica, enloquecedora, desquiciante. Las personas no desaparecemos, nos morimos, nos entierran, nos creman o nos entierran clandestinamente, nos tiran al mar, a los ríos o a los cráteres de los volcanes, como hicieron los desaparecedores. Lo que queda de nosotros está en algún lugar, no se esfuma. Pero esa era la magia del régimen y el éxito del “glorioso”.

Recurrir a un método de aniquilamiento perverso, cruel, despiadado, inimaginable, que victimiza no solamente al “desaparecido” sino que tortura ad infinitum a sus sobrevivientes, los no desaparecidos, quienes seguimos materializados en este mundo, con los átomos, los electrones, los neutrones, las células y todas sus funciones, el pelo en su lugar, los ojos sin verlos, las manos impotentes, el corazón angustiado, el cerebro hecho un pegoste de neuronas que no entienden como alguien como yo, como usted, con presencia física, fotografiable, medible, pesable, visible, abrazable, querible, amable, alegre, triste, pero materia al fin, puede de pronto esfumarse, volverse nada, irse de este mundo por quién sabe qué puerta, dejar de ser, de estar, de existir, de respirar, de intercambiar fluidos con otros y con otras, con el aire. Alguien cuya silueta se dibujaba nítida y si me acercaba dejaba de ser silueta para adquirir rasgos definidos, que usaba ropas, zapatos, trenzas, pelo corto, comía, trabajaba, soñaba, de pronto no era nadie.

Los desaparecidos. Despojados de todo, hasta de su propia muerte, guardando un lugar en nuestras almas que no cabían en sí del susto, del terror, de lo que fuera estar en manos de ellos, torturadores, violadores, desaparecedores, malditos, criminales.

Fuente: Blog cartas a Marco Antonio.