Por Dante Liano

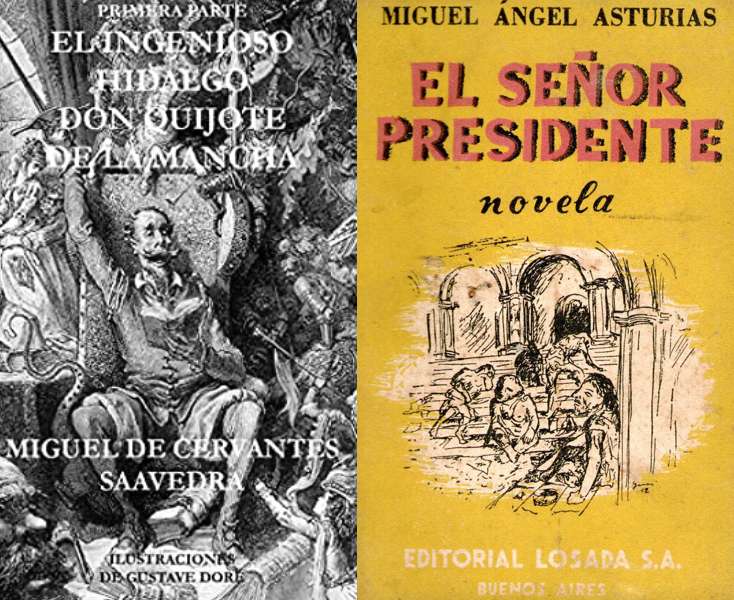

Hay dos clásicos de la lengua española a los que vuelvo sin cansancio. Declaro mi falta de originalidad, mi escaso deseo de asombrar, mi pertenencia a esa rara categoría llamada “el común de los mortales” cuando afirmo que don Quijote de la Mancha sigue fascinando y reconfortando mis repetidas lecturas. Algo de inalcanzable hay en ese caballero, menos una cosa. En el primer párrafo del libro, Cervantes relata que el hidalgo manchego comía “salpicón las más veces” y esa simple comida me remonta a la infancia, cuando, a mi regreso del colegio, nuestra madre había preparado esa suerte de carne molida con perejil, cebolla y unas gotas de limón. Por eso, puedo repetir, con Carlos Fuentes, que el Quijote pertenece a mi tradición familiar. También por los dos voluminosos ejemplares de tapa azul que campeaban en la estantería de la entrada, con las maravillosas ilustraciones de Gustavo Doré, ilustraciones que llenaron mi imaginación infantil y sellaron para siempre la idea del Ingenioso Hidalgo y de su escudero. Mi padre los había comprado con dolorosos plazos, a algún vendedor de enciclopedias y colecciones. Si hubiera comprado la imagen de algún santo, no habría despertado tanta veneración.

Hay dos clásicos de la lengua española a los que vuelvo sin cansancio. Declaro mi falta de originalidad, mi escaso deseo de asombrar, mi pertenencia a esa rara categoría llamada “el común de los mortales” cuando afirmo que don Quijote de la Mancha sigue fascinando y reconfortando mis repetidas lecturas. Algo de inalcanzable hay en ese caballero, menos una cosa. En el primer párrafo del libro, Cervantes relata que el hidalgo manchego comía “salpicón las más veces” y esa simple comida me remonta a la infancia, cuando, a mi regreso del colegio, nuestra madre había preparado esa suerte de carne molida con perejil, cebolla y unas gotas de limón. Por eso, puedo repetir, con Carlos Fuentes, que el Quijote pertenece a mi tradición familiar. También por los dos voluminosos ejemplares de tapa azul que campeaban en la estantería de la entrada, con las maravillosas ilustraciones de Gustavo Doré, ilustraciones que llenaron mi imaginación infantil y sellaron para siempre la idea del Ingenioso Hidalgo y de su escudero. Mi padre los había comprado con dolorosos plazos, a algún vendedor de enciclopedias y colecciones. Si hubiera comprado la imagen de algún santo, no habría despertado tanta veneración.

Me gusta volver al Quijote y leer los gustosos discursos del caballero errante. Con ironía impagable, Cervantes hace decir a un loco palabras llenas de sabiduría, de tan alta alcurnia, que no se puede más reconocer que ha perdido el seso y el contacto con este mundo. El profundo realismo de la novela estriba en que el lector se da cuenta de la verdad del personaje y, al mismo tiempo, si algo ha vivido, de su separación con la realidad del mundo. Don Quijote tiene razón y al mismo tiempo no la tiene, porque todo está podrido.

Toda la novela cervantina está llena de deliciosos episodios que reflejan la experiencia de un hombre que ha recorrido el mundo y ya viene de regreso. Dicen que el lugar en donde nacen más relatos es la cárcel, por la desocupación de sus ocupantes y por las vidas que cargan a sus espaldas. Otros dicen que los comerciantes viajeros recogen una gran cantidad de historias, por el oficio transeúnte que tienen. Y hay quien afirma que es en punto de muerte en donde el relato alcanza su mayor verdad. Cervantes conoció la cárcel, recorrió lo que podía recorrer un español de la época y algo más, por la recaudación de impuestos, y a la edad en que escribió el Quijote (sobre todo la segunda parte) podía pensar que estaba cerca del fin de su existencia. De todos esos episodios, me quedo con el capítulo XX.

La noche sorprende a Don Quijote y Sancho en medio de un bosque. No hay luna ni ciudad cercana, por lo que la oscuridad es cerrada. Habría que leer a Le Goff, cuando describe la noche medieval. Nadie, si no estaba fuera de sus cabales, salía de las murallas de la ciudad por las noches, pobladas de engredos, gnomos, fantasmas y aparecidos. Con mucho tino, caballero y escudero deciden quedarse firmes en donde están y no mover un paso, para no caer en peligros. Desdoblando el relato, Cervantes hace que Sancho le cuente a su amo un relato campesino, de esos que llaman de nunca acabar. Don Quijote, cuyo temperamento es irascible, se desespera con el cuento y riñe a su escudero. Y en esas están cuando escuchan un ruido imponente, como si un gigante estuviera trabajando en una forja, y diera martillazos ciclópeos sobre un metal mítico. Sancho, que va a pie, se abraza a la pierna del caballero, y quizá del miedo, le vienen deseos de obrar algo que nadie puede hacer en su lugar. En la oscuridad y el silencio, se desamarra los calzones, y procede sigilosamente a descargar el cuerpo. Todo habría salido de maravillas, si no lo hubiera traicionado el olor. Don Quijote percibe la fechoría de Sancho y lo aleja de mal modo. Sancho le pide explicaciones de cómo adivinó. Célebre la respuesta: “Porque hueles, Sancho, y no a rosas”.

También Asturias posee pasajes memorables, que vuelven a la memoria en momentos claves de la vida. En El Señor Presidente, encontramos, al principio, a un espía del gobierno, Genaro Rodas que se encuentra en un burdel al Mayor Farfán, borracho perdido y malo como el demonio. Al final de la novela, los dos personajes reaparecen, siempre ejerciendo oficios miserables y tenebrosos. Es entonces cuando Genaro le dice a Farfán: “Cuando uno mira para atrás, le dan ganas de salir corriendo”. Había pasado mucha agua bajo el puente. O, en Hombres de maíz, Don Casualidón, cura codicioso que cambia su floreciente parroquia por una paupérrima en la montaña, creyendo que había oro escondido. Cuando verifica su error, pide que le pongan un freno en la boca. ¿Por qué? “¡Por caballo!”, exclama el sacerdote. O siempre en el ámbito parroquial, la historia del cura que va a darle la comunión a un moribundo y se da cuenta de haber olvidado las hostias. Como el hombre está más allá que acá, coge una cucaracha y está por propinársela al futuro difunto. El hombre se niega y exclama: “¡Yo creo, padrecito, pero no trago!”

Aparte de esas frases, hay, en Asturias, episodios inolvidables. Sólo Hombres de maíz posee una serie de ellos. Prefiero uno, de raíz folclórica y que he referido quizá demasiadas veces. Dos amigos van por el camino con un tambo de aguardiente, para vender en la feria de un pueblo. Se han prometido que no regalarán una sola gota de licor, pero a un cierto punto de la marcha, el primero dice al segundo: “¿Me venderías un vasito de aguardiente?”. “Por supuesto”, le contesta el otro. “Son seis pesos”. El sediento paga los seis pesos, se bebe el licor mientras el segundo se embolsa el importe del negocio. Al poco rato, es el segundo quien pide comprar un vaso de licor. El otro se lo concede y el segundo le paga con los seis pesos que se había embolsado. Más adelante, el primero vuelve a tener sed, compra un vaso de licor y paga con los mismos seis pesos de antes. Y así, en adelante, se van intercambiando vasos con los seis pesos que pasan de una mano a otra. Naturalmente, llegan a las orillas del pueblo completamente borrachos y con el recipiente vacío. La policía los captura y al día siguiente, en medio del terrible dolor de cabeza de la resaca, no lamentan haber caído presos. Lamentan que toda la fortuna que habían acumulado se ha desvanecido. No entienden cómo, habiendo vendido la mercancía, tienen solo seis pesos entre la bolsa. Es la magia del relato de un mago de la narración.

Siempre he creído que quien sabe narrar por escrito, seguramente es un narrador oral. No al revés: hay quienes encantan a un público con sus relatos o su conversación, pero al momento de escribir la magia no se repite. Imagino o sueño con un Cervantes delante de un público, fascinándolo con sus historias de vida. Como hacía Asturias, capaz de encantar a los estudiantes con pláticas de más de dos horas, y que terminaban por fuerza porque era hora de cerrar la Universidad. Dos grandes magos de la lengua española y del relato universal. Volveré a ellos siempre, seguro de encontrar esa profunda e inexplicable pasión, o compasión, que nos regala la literatura.

Publicado originalmente desde Dante Liano Blog

Dante Liano, Guatemala , 1948. Comenzó a publicar narrativa desde muy joven. En 1974, ganó el Primer Premio en la sección Novela, con Casa en Avenida, en los Premios Literarios Centroamericanos de Quetzaltenango. De 1975 a 1977 vivió en Florencia. En 1978 regresó a su país, donde publicó Jornadas y otros cuentos (1978). Otros libros de cuentos son: La vida insensata (1987) y Cuentos completos (2008). La persecución contra los docentes universitarios lo decidió a dejar el país en 1980. Se estableció en Italia, donde se dedicó a la enseñanza universitaria. Actualmente es profesor de literatura española e hispanoamericana en la Università Cattolica del Sacro Cuore (Milán). Ha publicada varias novelas, entre ellas: El lugar de su quietud (1989), El hombre de Montserrat, (1994), El misterio de San Andrés, (1996), El hijo de casa (2004), Pequeña historia de viajes, amores e italianos (2008), El abogado y la señora (2017) y Requiem per Teresa (2019). Con Rigoberta Menchú ha colaborado en la publicación de 6 libros de relatos mayas. Premio Nacional de Literatura (1991) de Guatemala.